; Z7 ^2 u" ]' S7 ~

; Z7 ^2 u" ]' S7 ~ ! D6 H! L; f" J" `" g; U8 S# q

! D6 H! L; f" J" `" g; U8 S# q % d0 P9 \, T8 G7 L5 [

% d0 P9 \, T8 G7 L5 [

7 p2 C5 e# t$ z6 d% G& q0 Q% q

7 p2 C5 e# t$ z6 d% G& q0 Q% q

4 K* w& G3 P/ _: x% R

4 K* w& G3 P/ _: x% R ' H# O) q' J) R$ L2 K. {: m

' H# O) q' J) R$ L2 K. {: m

2 r/ r+ a$ o n% p K, j- ?

2 r/ r+ a$ o n% p K, j- ?

+ j5 r% I4 a+ U1 y/ s

+ j5 r% I4 a+ U1 y/ s

4 F6 b5 { y; C) ]

4 F6 b5 { y; C) ]

9 A, y. f2 ^4 R3 b) w# M# ~' S

9 A, y. f2 ^4 R3 b) w# M# ~' S

& X$ z( e% L1 J% Z- s

& X$ z( e% L1 J% Z- s

7 y$ Q: }( x! f6 ]$ @

7 y$ Q: }( x! f6 ]$ @

/arc-anglerfish-arc2-prod-mco.s3.amazonaws.com/public/UUFKVVTECRG63E7CND7R5U7Q7Q.jpg)

0 V/ B" C6 A: h

0 V/ B" C6 A: h , I+ s1 e6 q3 ?- l5 `

, I+ s1 e6 q3 ?- l5 `hansens 发表于 2018-9-19 00:21

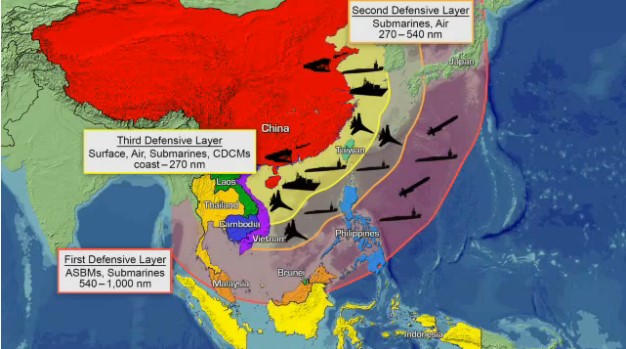

如果按照弹道导弹载机的要求,导弹背负在机身上面是不是更好。

当然这种布局就不能要机身的尾翼了,可能要 ...

晨枫 发表于 2018-9-19 21:32# t: W& I: A9 `* @2 L7 ^- N2 U

对飞行好,对发射分离不好。

hansens 发表于 2018-9-20 10:10/ q2 V! r' w8 }1 ?" M. q6 \

如果是个弹道导弹这样的大家伙,背负看起来有很多好处。比如 Z/ P# ]$ j0 O

1、背负空间限制小, 挂载的话,受到起落架 ...

| 欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |