8 L5 S& q5 j9 U) Z. F

8 L5 S& q5 j9 U) Z. F喜欢就捧捧场 发表于 2025-9-6 08:23

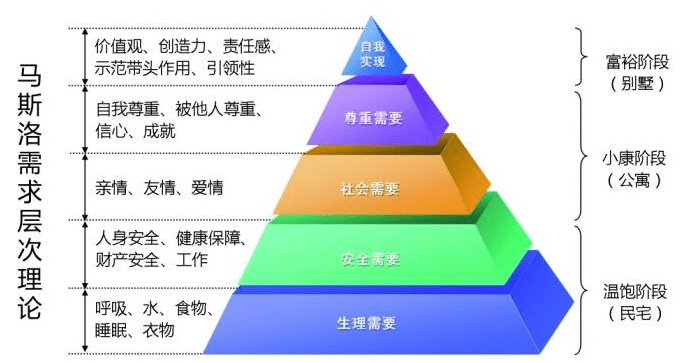

物质地位金钱是一种价值,归属感和情绪值也是一种价值,我个人觉得这不是非黑即白的,而是要相辅相成。 ...

常挨揍 发表于 2025-9-6 18:52, b: q6 H( e4 c( |5 W7 ^0 ]

99年表弟正在北京读大学,作为群众方队训练了两个月赚了800。

晨枫 发表于 2025-9-7 09:11

那他如今记得的是这800元津贴,还是参加了群众方队?或者说因为群众方队才想得起这800元,还是因为这800 ...

| 欢迎光临 爱吱声 (http://129.226.69.186/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |